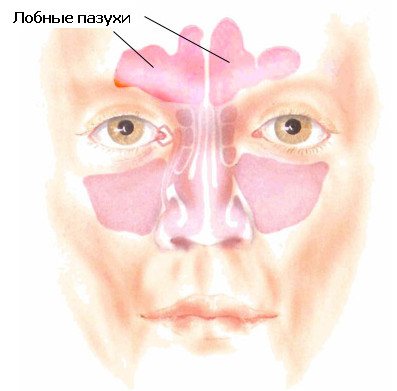

Лобные пазухи представляют собой придаточные пазухи носа, располагающиеся в лобной кости позади надбровных дуг. Их нижние стенки представлены передними стенками глазниц, задние стенки ограждают пазухи от лобных долей мозга. Полости изнутри выстилаются слизистыми оболочками. Стоит заметить, что подобные полости отсутствуют у детей раннего возраста, они начинают развиваться лишь к 8 годам, завершая свое формирование к 18-21 годам. Высота лобных пазух у взрослого человека достигает 30 мм, ширина 25 мм, глубина 20-25 мм, объем не превышает 8 мл.

Отсутствие лобных пазух не является патологией, его диагностируют у 5 % населения. Фронтальные пазухи необходимы для обеспечения нормального функционирования организма. По причине того, что у новорожденных и детей младшего возраста данные полости отсутствуют, медики делают заключение о том, что одна из основных функций подобных образований – уменьшение массы черепа. Помимо этого пазухи обеспечивают:

- защиту головного мозга от ударов,

- в полостях воздух контактирует со слизистыми оболочками, при этом увлажняется и согревается,

- участвуют в процессе формирования человеческого голоса, усиливают отклик.

Не стоит забывать о том, что фронтальные пазухи имеют неограниченный выход к слизистой, соответственно данные образования могут быть достаточно уязвимыми. Не исключена возможность развития воспаления, вспыхивающего на фоне проникновения вируса или инфекции в организм человека. Определяющим фактором для начала воспаления выступает ослабевание иммунной системы и ее неспособность к уничтожению вируса.

Особенности строения лобной пазухи

Лобная пазуха располагается в лобной кости сзади от надбровных дуг. Полости представлены в виде парных образований, имеющих форму пирамиды с тремя гранями. Перегородка лобных пазух разделяет правую и левую пазуху. В большинстве случаев они несимметричные, это связано с тем, что костная перегородка имеет наклон в какую-либо сторону. Их внутренняя поверхность выстилается слизистыми оболочками.

Полости состоят из следующих стенок:

- лицевой,

- задней,

- нижней,

- межпазушной.

Основанием пазухи представлена верхняя стенка глазницы. Передняя стенка пазухи наиболее плотная, ее можно прощупать, она находится на 1-2 см выше бровей. Задняя и нижняя стенки совмещаются под прямым углом. Стоит помнить о том, что отклонения в строении лобных пазух не являются редкостью, например, у некоторых пациентов внутренняя перегородка располагается не вертикально, а горизонтально. Полости в этом случае находятся одна над другой.

О лобной части и пневматизации

К сожалению, предостеречь данную сторону от проникновения микробов, цианобактерий, шигелл, энтеробактерий, энтерококков и других многочисленных вредоносных элементов невозможно, поэтому при проникновении в организм заразы, при которой повышается температура и характеризуется воспаление дыхательных путей, а также при боли в ушах или голове, следует проверить фронтальную зону.

Иногда лобные пазухи неразвиты или вовсе отсутствуют. При таком анатомическом строении человек часто жалуется на головные боли.

Придаточные пазухи, локализующиеся в области лба расположилась чуть выше носа и по своему строению является пустотами, а соединяются с областью носовых пазух при помощи определенной лобно-носовой складки. Проникновение вредоносных элементов в район головы происходит именно через этот элемент. При попадании микробов в носовую складку, пациент испытывает сильный дискомфорт и другие неприятные симптомы.

Отметим, что углубление в области лба – парный орган и поэтому заболевание всегда происходит с двух сторон.

Данная сторона напоминает треугольник размеров в пять сантиметров, но кубический размер может меняться в зависимости от индивидуального строения организма пациента. Внутри пазухи находится слизистая часть, которая обволакивает все четыре части лобной пазухи:

- Лицевую сторону.

- Нижнюю часть.

- Медиальную область.

- Заднюю часть.

Все четыре части помогают защищать головной мозг от проникновения вирусов и бактерий, а также изменения атмосферного давления, травматизации черепа, а также адаптации организма к изменениям погоды. Помимо этого, данная часть отвечает за следующие функции:

- передача звуковых импульсов;

- повышение температуры воздуха и его адаптация под последующую обработку;

- увлажнение слизистой области;

- регулировка давления в носовой пазухе;

- при развитии черепа данная сторона уменьшает его массу.

Заболевания лобных пазух

Стоит помнить о том, что лобные пазухи представляют собой пустотные образования, поверхность которых выстилается слизистыми оболочками. Подобные образования достаточно часто поражаются бактериями и вирусами. Представители патогенных микроорганизмов проникают в организм человека с вдыхаемым воздухом, и в случае если иммунная система человека дала сбой, возникают следующие заболевания:

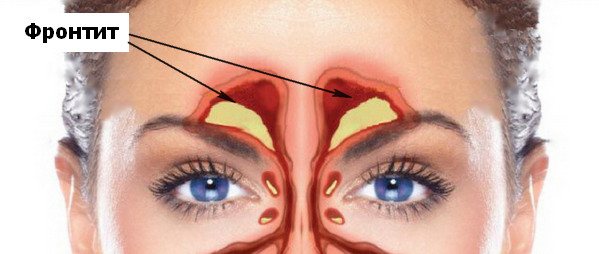

- фронтит,

- кисты лобных пазух.

При фронтите воспаление образуется на слизистых оболочках, после чего через носослезный канал проникает к лобным пазухам. В результате возникает отек, перекрывается выводной канал, вследствие этого ограничивается или блокируется отток слизистого содержимого из пазухи. Следует помнить о том, что лечение подобного заболевания должно быть комплексным, излечить фронтит без антибиотиков невозможно.

Киста представляет собой округлую емкость небольшого размера, имеющую тонкие стенки. Она может иметь различные размеры. Причины возникновения кист схожи с предпосылками для возникновения фронтита. При воспалительном процессе жидкость постоянно вырабатывается (возможно, в увеличенном объеме), а ее отток не происходит. Следовательно, из-за скопления слизи формируется киста. Медикаментозное лечение в этом случае нерезультативно, показана операция.

Варианты анатомии околоносовых пазух

Перевод на русский язык статьи ” Иллюстрированное эссе: анатомические вариации околоносовых пазух при компьютерной томографии. Как это помогает хирургам при эндоскопической хирургии?”

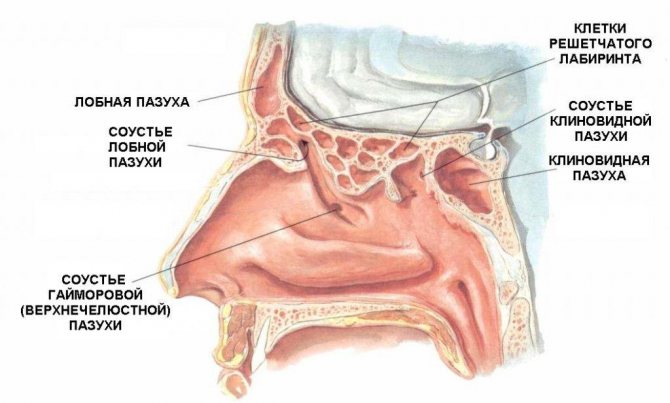

Латеральная стенка полости носа содержит выпячивания, которые именуют верхним, средним и нижним носовыми раковинами, они делят полость носа на верхний, средний и нижний носовой ходы.

Верхний носовой ход дренируется в задние этмоидальные клетки, а клиновидные синусы дренируются в него через сфеноэтмоидальный карман.

В средний носовой ход дренируются лобные синусы через лобные карманы и верхнечелюстные синусы через отверстия синусов, а также передние решетчатые клетки через их отверстия. Носослезный канал дренируется в нижний носовой ход.

Остиомеатальный комплекс

Остиомеатальный комплекс (далее-ОМК) включает в себя отверстие верхнечелюстного синуса, решетчатую воронку, передние решетчатые клетки и лобный карман (Рис. 1А). Эти структуры именуют передними синусами.

ОМК- ключевая структура в патогенезе хронического синусита. Этмоидальные клетки являются ключевыми в дренировании передних синусов.

Они подвержены травме во время операции из-за их тесной связи с орбитой и передними отделами основания черепа.

Клетка бугорка носа

Клетка бугорка носа – самая передняя решетчатая клетка, которая выступает кпереди в слезную кость.

Она расположена спереди, ниже по отношению к лобному карману и граничит с отверстием лобного синуса (Рис. 1В). Хороший осмотр лобного кармана возможен, когда клетка бугорка носа вскрыта.

Ее размер может прямо влиять на проходимость лобного кармана и передних отделов среднего носового хода.

Лобный карман

Лобный карман является узким воздухсодержащим каналом, который сообщается с лобным синусом. Лобный карман- частое место для разного рода воспалительных процессов.

Стенки канала образованы клетками бугорка носа спереди, бумажной пластинкой латерально, средней носовой раковиной медиально (Рис. 1В). Карман в 62% открывается в средний носовой ход, в 38% в решетчатую воронку.

На корональных сканах карман определяется выше клетки бугорка носа.

Решетчатая воронка

Решетчатая воронка ограничена спереди крючковидным отростком, сзади- передней стенкой решетчатой буллы, латерально- бумажной пластинкой (Рис. 1А). Она открывается в средний носовой ход медиально через полулунную щель. На корональных сканах булла расположена выше решетчатой воронки. Устье верхнечелюстного синуса открывается в области дна воронки.

Решетчатая ямка является критическим элементом анатомии по двум причинам. Во-первых, она наиболее чувствительна к ятрогенным повреждениям, и, как следствие этого, формированию ликворных фистул.

Во-вторых, передняя решетчатая артерия подвержена риску травмы, что может привести к неконтролируемому кровотечению в орбиту.

При эндоскопической хирургии, внутричерепное повреждение может случиться на той стороне, где решетчатая ямка расположена ниже (Рис. 2).

Глубина ольфакторной ямы определяется высотой латеральной ламелы ситовидной пластинки, которая является частью решетчатой кости. В 1962 г.

Керос классифицировал глубину ольфакторной ямы на три типа: Керос 1, когда яма менее 3 мм глубиной (Рис. 3), Керос 2, когда яма 4-7 мм глубиной (Рис. 4), Керос 3, когда яма 8-16 мм глубиной (Рис. 5).

Тип Керос 3 является наиболее опасным для ятрогенного повреждения.

Клетки Оноди

Клетки Оноди – это задние этмоидальные клетки, которые выступают в клиновидные синусы (Рис. 6) и даже могут достигать зрительного нерва. Когда клетки Оноди примыкают к зрительному нерву или окружают его, нерв подвергается риску при хирургическом удалении этих клеток. Это приводит к неполной сфеноидэктомии.

По данным radiopedia.

org, клетки Оноди- это сфеноэтмоидальные воздушные клетки, которые также определяются как самые задние этмоидальные клетки, которые выступают кзади, кверху и латеральнее клиновидных синусов, располагаются в непосредственной близости к зрительному нерву и внутренней сонной артерии. Они часто распространяются на передние наклоненные отростки; важно, что воздушность переднего наклоненного отростка может быть обусловлена просто таким вариантом анатомии клиновидного синуса и не обязательно говорит о наличии клетки Оноди.

Межпазушная перегородка клиновидных синусов

Межпазушная перегородка клиновидных синусов прикрепляется к стенке, содержащей выступ внутренней сонной артерии, таким образом, повреждение артерии может быть обусловлено удалением этой перегородки синуса (Рис. 7). Артерия может пролабировать в синус в 65-72% случаев. Может быть дегисценция или отсутствие костной стенки между артерией и синусом в 4-8% случаев.

Агенезия синуса может также наблюдаться (Рис. 8).

Крыловидный канал (Рис. 9) или борозда верхнечелюстного нерва (Рис. 10) могут пролабировать в клиновидный синус, что способствует появлению невралгии тройничного нерва, обусловленной синуситом.

Пневматизация передних наклоненных отростков (Рис. 9) ассоциируется со 2-м и 3-м типом положения зрительного нерва и предрасполагает к повреждению нерва при эндоскопической хирургии.

Варианты взаимоотношения зрительного нерва и задних околоносовых синусов

Зрительный нерв, сонные артерии и видиев канал формируются до появления околоносовых синусов и способствуют врожденным вариантам строения стенок клиновидных синусов. Delano, et al. разделяют взаимоотношение зрительного нерва и задних околоносовых синусов на 4 группы:

- Тип 1: Самый частый тип, встречается в 76% случаев. В этом случае зрительные нервы прилегают к клиновидному синусу без формирования углублений его стенок или соприкосновения с задними решетчатыми клетками (Рис. 11).

- Тип 2: зрительные нервы прилегают к клиновидному синусу, при этом происходит углубление стенок синуса без контакта с задними решетчатыми клетками (Рис. 12).

- Тип 3: нервы проходят через клиновидные синусы, при этом по меньшей мере половина окружности нерва должна быть окружена воздухом (Рис. 13)

- Тип 4: нервы прилегают к клиновидным синусом и задним этмоидальным клеткам (Рис. 14 и 15).

Delano, et al. обнаружили, что в 85% случаев пневматизированные передние наклоненные отростки ассоциируются со 2-м или 3-м типом положения зрительных нервово, при этом в 77% обнаруживается дегисценция стенки канала нерва (Рис. 16), что сопряжено с повышенным риском травмы зрительного нерва при эндоскопической хирургии.

Перегородки клиновидного синуса могут прикрепляться к стенке канала зрительного нерва, предрасполагая к травматизации нерва при операции (Рис. 17).

Варианты средней носовой раковины

Нормальный изгиб средней носовой раковины направлен медиально. Когда изгиб направлен латерально, такую ситуацию именуют парадоксальным изгибом средней носовой раковины (Рис. 18). Большинство авторов согласно, что парадоксально изогнутая средняя носовая раковина может быть фактором, способствующим появлению синусита.

Сoncha bullosa – аэрированная раковина, чаще- средняя носовая раковина. Когда пневматизация вовлекает луковицу средней носовой раковины,такое состояние именуют concha bullosa (Рис. 19). Если пневматизация вовлекает место прикрепления средней носовой раковины к основанию черепа, такое состояние именуют lamellar concha (Рис. 20).

Варианты крючковидного отростка

На корональных сканах можно определить, что задняя секция крючковидного отростка прикрепляется к нижней носовой раковине внизу, при этом задний край отростка остается свободным. Передняя секция крючковидного отростка прикрепляется к основанию черепа сверху, к средней носовой раковине медиально, бумажной пластинке или клетке бугорка носа латерально.

Крючковидный отросток может быть медиализирован, латерализирован, пневматизирован или изогнут. Медиализация встречается, как присутствует большая решетчатая булла. Латерализация наблюдается, когда имеет место обструкция решетчатой воронки. Пневматизация крючковидного отростка (булла отростка) (Рис. 21) наблюдается у 4% популяции и редко приводит к обструкции решетчатой воронки.

Клетки Галлера

Клетки Галлера, они же инфраорбиальные решетчатые клетки (Рис.

22), располагаются вдоль медиальной стенки верхнечелюстного синуса и самой нижней порции бумажной пластинки, ниже решетчатой буллы, латеральнее крючковидного отростка.

Эти клетки могут суживать решетчатую воронку и устье верхнечелюстного синуса, способствовать появлению возвратного верхнечелюстного синусита.

По данным radiopedia.

org, клетки Галлера (инфраорбитальные решетчатые клетки или максиллоэтмоидальные клетки)- это экстрамуральные решетчатые клетки, которые выступают в сторону нижнемедиального края орбиты и присутствуют примерно у 20% пациентов (2-45%). Их значимость возрастает, когда они поражаются воспалительным процессом, воспаление от них может переходить на орбиту; клетки могут суживать решетчатую воронку или устье верхнечелюстного синуса, если клетки большие, и способствовать обструкции синуса при его воспалении; при резекции клетки Галлера может повреждаться орбита.

Решетчатая булла

Самая большая и выступающая передняя решетчатая клетка называется решетчатой буллой. Она расположена латеральнее бумажной пластинки. Булла может сливаться с основанием черепа сверху и базальной пластинкой средней носовой раковины сзади.

На корональных сканах она расположена кверху от решетчатой воронки (Рис. 23). Уменьшение степени пневматизации буллы варьирует, а отсутствие пневматизации буллы именуется torus ethmoidalis.

Гигантская булла может заполнять средний носовой ход и располагаться между крючковидным отростком и средней носовой раковиной.

Воздушные клетки задне-верхней порции перегородки носа

Воздушные клетки могут располагаться в задне-верхней порции перегородки носа и соединяться с клиновидным синусом (Рис. 24). Воспалительные процессы, которые встречаются в околоносовых синусах, могут поражать и эти клетки. Такие клетки могут напоминать цефалоцеле.

Петушиный гребень

Петушиный гребень может быть пневматизирован, при этом гребень может иметь сообщение с лобным карманом, вызывать обструкцию отверстия лобного синуса и приводить к хроническому синуситу или образованию мукоцеле. Важно обнаруживать и отличать этот вариант решетчатой клетки перед операцией во избежание проникновения в переднюю черепную ямку.

Причины воспаления

Кости черепа, имеющие пористую структуру, выстилаются слизистыми оболочками для того, чтобы обеспечивать защитную функцию организма, которая заключается в предотвращении проникновения различных частиц и микроорганизмов, способных стать источником патологии. Но стоит помнить о том, что при снижении иммунитета патогенные микроорганизмы могут беспрепятственно проникать в человеческий организм.

Из-за того, что лобные пазухи соединяются с носоглоткой, при развитии сильной патологии возбудители проникают в них и становятся причиной развития полисинусита , воспаления всех придаточных пазух, в том числе и лобных. Спровоцировать развитие инфекции может переохлаждение, нарушение техники высмаркивания, отсутствие правильного лечения основного заболевания, прерывание антибактериальной терапии, несоблюдение режима лечения.

Методы исследования ППН

При внешнем осмотре увидеть параназальные синусы невозможно, поэтому для диагностики их заболеваний применяются различные инструментальные исследования:

- Рентгенография синусов. В норме синусы заполнены воздухом. То есть если в заключении рентгенолог пишет, что придаточные пазухи носа пневматизированы, это значит, что в них не содержится жидкость (кровь, слизь, гной) и нет доброкачественных или злокачественных опухолей.

- Компьютерная томография – это серия рентгеновских снимков, которые обрабатываются компьютером для получения детального изображения органа. Современная мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) позволяет создавать трехмерные изображения. МСКТ придаточных пазух носа – один из самых точных методов диагностики их заболеваний.

- Магнитно-резонансная томография – диагностический метод, использующий для визуализации органов магнитное поле и радиочастотные волны.

- Ультразвуковое исследование (УЗИ) – метод, использующий для получения изображения внутренних органов и тканей ультразвуковые волны. УЗИ придаточных пазух носа применяется мало, хотя и позволяет диагностировать некоторые их заболевания, включая острые и хронические синуситы.

Методика терапии

Медикаментозное лечение фронтита не отличается от терапии воспалений придаточных пазух, потому производится в тех же направлениях:

- Применение антибактериальных препаратов макролидов, цефалоспоринов, пенициллинов.

- Употребление противовоспалительных средств.

- Прием противоаллергических средств для снятия отечности.

- Паровые ингаляции.

- Орошение полости носа солевым раствором.

- Применение назальных капель и спреев различного действия.

- Физиотерапия.

- Дыхательная гимнастика Стрельниковой.

- Применение иммуностимулирующих препаратов.

Следует помнить о том, что назначать лечение должен только врач. Самолечение недопустимо, оно может привести к ряду необратимых последствий.

Последствия и осложнения

Среди возможных осложнений воспаления лобной пазухи носа выделяют:

- Затруднение дыхания, которое приводит к хронической гипоксии. Подобное состояние отрицательно сказывается на состоянии всех органов и систем организма. Стоит помнить, что данное осложнение особенно опасно для детей – оно может стать причиной отставания в развитии.

- Нарушение дыхания в период сна. На этом фоне возникает постоянная сонливость.

- Не исключено развитие слепоты. На фоне хронического воспаления развивается светобоязнь, снижение остроты зрения.

- Развитие воспалительных процессов в ЛОР-органах.

- Менингит.

- Энцефалит.

- Абсцесс мозга.

В самом начале воспалительного процесса крайне важно обратиться к врачу и беспрекословно выполнять все его рекомендации и указания. Стоит помнить о том, что только правильное и своевременное лечение позволит победить патологию и справиться с симптомами воспаления. При отсутствии терапии последствия могут быть необратимыми.

Диагностика недуга

В силу своей бессимптомности патология не диагностируется одними лишь ощущениями больного. Чаще всего наличие патологического образования подтверждается или опровергается рентгенограммой. В случае появления осложнений, касающихся глазных зон, необходима консультация офтальмолога. Если же присутствует подозрение на менингит, нужно обратиться к неврологу. Более точные результаты, нежели рентген, дает применение КТ. К другими же диагностирующим методам относятся:

- МРТ.

- УЗИ.

- Диагностическая пункция.

- Диафаноскопия.

- Проверка остроты зрения и цветовосприятия.

Как правило, кистозные образования лобной пазухи, которые занимают менее 1/3 от всего синуса, не выявляются рентгеном. Поэтому необходимо использование МРТ и компьютерной томограммы.