Особенности патологии

Холестеатома уха по внешнему виду напоминает опухолевое образование, но специалисты не относят ее к роду опухолей. Ее принято считать продуктом разрастания эпителиальной ткани.

Слоистая структура холестеатомы состоит из отмерших пластин эпителия и кристаллов холестерина. Снаружи образование покрыто плотной капсулой из соединительной ткани, постоянно слущивающейся и нарастающей.

Эти наросты в барабанной полости могут быть как единичными, так и образовывать узелковые скопления на поверхности ее слизистой. Холестеатома уха чрезвычайно опасна не только из-за своего активного роста и угрозы заполнения всего объема среднего уха:

- Ядро холестеатомы представляет собой гнилостные творожистые массы, которые продуцируют токсические вещества, а затем прорываются из капсулы в среднее ухо;

- данные образования выделяют в полость среднего уха специфические химические элементы, которые приводят к расплавлению слизистых и костных тканей;

- эти токсические вещества, проникая во внутренний отдел уха, приводят к отмиранию звукопринимающих волосков.

Активное образование этих узелков в полости среднего уха способно привести к необратимым изменениям в органе слуха и появлению нейросенсорной тугоухости.

КТ. Слуховые косточки. Кратко

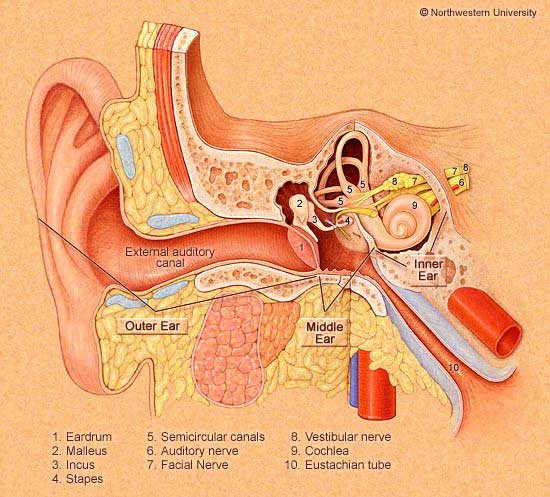

Основная задача среднего уха – передача звуков, усиление или ослабление их, а также защита от слишком громких, ударных воздействий.

Эту функцию выполняет цепь слуховых косточек, а также связки и мышцы барабанной полости.

Анатомия слуховых косточек:

— Молоточек: головка, шейка, передний отросток, рукоятка;

— Наковальня: тело, короткий отросток, длинный отросток, чечевицеобразный отросток;

— Стремя: головка, передняя (более прямая) ножка, задняя (более изогнутая) ножка, площадка (основание) стремени.

Суставы:

— наковальне-молоточковый сустав (articulatio incudomallearis) – между головкой молоточка и телом наковальни;

— наковальне-стременной сустав (articulatio incudostapedia) – между чечевицеобразным отростком наковальни и головкой стремени.

Мышцы барабанной полости:

— мышца, напрягающая барабанную перепонку (m.tensor tympani) — начинается в хрящевом отделе слуховой трубы. По выходу из трубы, сухожилие m.tensoris tympani делает поворот вокруг маленького крючкообразного выступа на мысе (улиткового отростка, processus cochleariformis), пересекает барабанную полость латерально и прикрепляется к рукоятке молоточка вблизи шейки.

— стременная мышца, m.stapedius — от задней (мастоидальной, сосцевидной) стенки барабанной полости (пирамидальное возвышение, eminentia pyramidalis) к шейке стремени.

Барабанная перепонка, membrana tympani — отделяет наружное ухо от среднего. Это довольно прочная фиброзная полупрозрачная пластинка округлой формы диаметром 9-11 мм и толщиной 0,1 мм.)

Барабанная перепонка взрослого человека расположена косо по отношению к оси слухового прохода. Она образует с горизонтальной плоскостью угол в 45 градусов,открытый в латеральную сторону, и со срединной плоскостью — угол такой же величины, открытый кзади.

В барабанную перепонку вплетена рукоятка (длинный отросток) молоточка, к шейке молоточка крепится m. tensor tympani, (между шейкой молоточка и барабанной перепонкой расположено пространство Пруссака).

Передний отросток (processus anterior) молоточка, представляет собой тонкий острый выступ от шейки молоточка. К этому отростку крепится передняя молоточковая связка. Передней и задней связками молоточек как бы расчален в барабанной вырезке. Эти связки являются осью его вращения.

От крыши барабанной полости к головке молоточка идет верхняя связка молоточка. Головка молоточка наковальне-молоточковым суставом (articulatio incudomallearis) соединяется с телом наковальни.

Наковальня имеет две связки — заднюю, прикрепленную к короткому отростку, и верхнюю, которая спускается сверху и прикрепляется к телу наковальни. Короткий отросток наковальни, crus breve, помещается в костном углублении, ямке наковальни (fossa incudis).

Длинный отросток наковальни, crus longum, идет параллельно рукоятке молоточка. Нижний изогнутый его конец (чечевицеобразный отросток, processus lenticularis) образует наковальне-стременной сустав (articulatio incudostapedia) с головкой стремени.

Между передней (crus anterius) и задней (crus posterius) ножками стремени находится мембрана стремени. Основание стремени (basis stapedis) посредством кольцевидной связки соединяется с хрящевым краем овального окна преддверия (у задне-верхнего отдела мыса).

Серия аксиальных КТ-изображений слуховых косточек:

Характеризуется холестеатома уха доброкачественным новообразованием, которое имеет капсулу и внутри содержит кристаллы холестерина и клетки слущенной эпителиальной ткани. При несвоевременной терапии опухоль может достигать 7 см в величину. Ушная холестеатома проявляется не только во взрослом возрасте, но и часто диагностируется у детей. При патологии у пациента отмечаются боль в голове, появляется шум в ушах и другие неприятные симптомы, которые могут тревожить длительный период.

Причины развития патологии

Специалисты классифицируют холестеатомы по причинам их образования. Они могут быть врожденными (истинными) — на их появление в полости среднего уха влияют эмбриональные сбои.

Приобретенная (ложная) холестеатома уха, как правило, начинает свой рост на фоне хронического отита среднего уха. Запускается новообразовательный процесс в период рубцевания барабанной перепонки, когда разрыв ее располагается не по центру, а ближе к краям. Эпителий начинает активно делиться, но незатухающий воспалительный процесс в полости среднего уха не позволяет мембране зарасти. В итоге соединительная ткань образует значительный нарост.

Не только течение хронического отита приводит к появлению узелков в слуховом органе, спровоцировать рост эпителия могут:

- Травмирование среднего отдела уха с нарушением целостности покровов;

- дисфункция слуховой трубы, при которой барабанная перепонка надолго втягивается внутрь полости, а слущенный с мембраны эпителий начинает скапливаться и обрастать соединительной тканью.

Профилактика

Профилактика осложнений: — своевременное проведение парацентеза; — своевременная госпитализация.

Первичная профилактика для уровня ПМСП — профилактика вирусных заболеваний; — избегать попадания в уши воды (до 1 мес); — постоянный туалет носа;

ХСО — рациональное лечение больных экссудативным и острым средним отитом, а также устранение причин, вызывающих тубарную дисфункцию — Скрининг. Профилактические осмотры оториноларингологом детского населения позволяют выявлять бессимптомные формы данного заболевания. При выявлении тугоухости требуется консультация сурдолога.

Дальнейшее ведение:

ОСО Наблюдение у ЛОР-врача в поликлинике в течение 6 мес, контрольная аудиометрия.

ХСО Диспансерный учет у ЛОР-врача с осмотром 2 раза в год, консультация невропатолога 1 раз в год, и сурдолога 2 раза в год .В послеоперационном периоде дальнейшее ведение пациентов проводят врачи-отоларингологи в поликлиниках и медицинских центрах.

Симптоматика

Начало роста холестеатомы никак не проявляется. Специфические симптомы возникают и постепенно усиливаются по мере увеличения узелка.

- Давление капсулы на стенки приводит к появлению дискомфорта и неприятных ощущений. Пациент может жаловаться на чувство давления в ухе и стреляющую или ноющую боль.

- Холестеатома может спровоцировать развитие лабиринтита — тогда пациент жалуется на головокружения.

- Выделяемые опухолью агрессивные токсические вещества разрушают слуховые косточки и постепенно проникают во внутренний отдел уха, где вызывают гибель волосков на улитке. Качество звуковосприятия ухудшается с каждым днем.

- По мере того, как холестеатома среднего уха растет, ее гнилостное ядро увеличивается, а творожистое содержимое, прорывая капсулу, выходит в барабанную полость. Белые комкующиеся массы с неприятным запахом продвигаются через перфорированную мембрану по слуховому каналу наружу.

Информация

Источники и литература

- Протоколы заседаний Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения МЗ РК, 2013 Список использованной литературы: 1. Бабияк В.И., Накатис Я.А. «Клиническая оториноларингология» Руководство для врачей, Санкт-Петербург, 2005.-88с. 2. Блоцкий А.А., Карпищенко С.А. «Неотложные состояния в оториноларингологии», Санкт-Петербург, 2009.-180с. 3. Левина Ю. В., Лучихин Л. А., Красюк А. А. Применение эреспала в лечении экссудативного среднего отита//Вестн. оторинолар., 2003. — 4. — С. 35—37. 4. Пальчун В. Т., Полякова Т. С., Лучихин Л. А. Новая лекарственная форма ксилометазолина//Материалы Российской конференции отоларингологов 19—20 ноября 2002 г. — C. 371—373. 5. Пальчун В. Т., Магомедов М. М., Лучихин Л. А. Оториноларингология. — М.: Медицина. — 2002. — С. 382—408. 6. Страчунский Л. С., Козлов С. Н. Современная антимикробная терапия//Руководство для врачей. — М.: Боргес, 2002. — 436 с. 7. Крюков А. И. и соавт. Показатели заболеваемости и качество оказания амбулаторной лор–помощи больным с патологией уха и верхних дыхательных путей в городе Москве // Мат–лы VII науч.–практ. конференции «Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии». – М., 2008. – с. 10–13. 8. Загайнова Н. С., Бродовская О. Б. О хирургическом лечении хронического гнойного среднего отита // Российская оториноларингология. – 2008. – Прил. 2. – с. 247–249. 9. Тарасов Д. И., Федорова О. К., Быкова В. П. Заболевания среднего уха. – М.: Медицина, 1988. – 185 с. 10. Тос М. Руководство по хирургии среднего уха. – Томск, 2005. – Т. 1, 2. 11. Butler C.C., Williams R.G. The etiology, Pathophysiology and Management of Otitis Media with Effusion. — Curr. Infect. Dis. Rep., 2003, 3: 205-213. 12. Ajalloueyan M. Experience with surgical management of cholesteatomas // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2006; 132 (9): 931–933. Gacek R. Ear surgery. – Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008: 120 s. 13. Ikeda M. et al. Canal wall down tympanoplasty with canal reconstruction for middle–ear cholesteatoma: post–operative hearing, cholesteatoma recurrence, and status of re–aeration of reconstructed middle–ear cavity // J. Laryngology & Otology, 2003; 117 (4): 249–255. 14. Mishiro Y. et al.Tympanoplasty with and without mastoidectomy for non–cholesteatomatous chronic otitis media // Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2001; 258: 13–15. 15. Osma U., Cureoglu S., Hosoglu S. The complications of chronic otitis media: report of 93 cases // J. Laryngology & Otology. – 2000; 114 (2): 97–100. 16. Sasaki T. et al. Results of hearing tests after total middle ear reconstruction // Acta Otolaryngologica, 2007; 127 (5): 474–479. 17. Syms M., Luxford W. Management of Cholesteatoma: Status of the Canal Wall // Laryngoscope, 2003; 113 (3): 443–448. 18. Yung M. The use of middle ear endoscopy: has residual cholesteatoma been eliminated? // J. Laryngology & Otology, 2001; 115 (12): 958–961.

Информация

Список разработчиков протокола с указание квалификационных данных: Заведующая отделением оториноларингологии ГКП на ПХВ «Городская детская больница №2» Кожыбаева Б.Д.

Особенности диагностики

При первых же симптомах, проявляющихся в появлении чувство давления и болезненных ощущениях в ухе, следует обратиться к отоларингологу. Нарастание этих признаков указывает на уже значительное развитие холестеатомы, чтобы избежать необратимых изменений в органе слуха, важно незамедлительно диагностировать опасную патологию.

Специалист сможет установить факт развития новообразования в полости уха следующими методами:

- При отоскопии отоларинголог оценит характер перфорации в барабанной мембране и наличие на ней скопления гнойных, творожистых или эпителиальных масс.

- При краевой перфорации может быть проведено диагностическое промывание полости уха растворами. Все частички и комочки, вышедшие из слухового канала, подлежат тщательному исследованию.

- На рентгене височных костей можно увидеть наличие полости в костной ткани, вызванной агрессивным воздействием выделяемых узелками веществ.

- С помощью КТ полости среднего уха специалист оценит точное расположение новообразования и его размеры.

- Для получения более четких, объемных и информативных снимков пациентам делают МРТ с контрастным веществом, которое вводится в полость среднего уха.

- С помощью аудиометрии отоларинголог сможет оценить тяжесть поражения слуховых косточек и звукопередающих волокон в улитке внутреннего уха.

После проведения диагностических мероприятий отоларинголог назначит вам курс консервативной терапии. Если не следовать рекомендациям врача, разрастание холестеатомы может привести к необратимым и опасным для жизни изменениям.

«Рентгенодиагностика заболеваний головы и шеи»

Онлайн-тестыТестыМедицинаРентгенологиявопросы

1-15 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 1921-1925 181. Изменения в костях черепа при гормональных нарушениях чаще характеризуются: • остеопорозом 182. Изменения структуры костей основания черепа при фиброзной дисплазии сводятся: • к остеосклерозу 183. К вариантам нормальной лобной пазухи относят все перечисленные, кроме: • негомогенной сетчатой структуры пазухи 184. К вариантам переломов костей черепа относятся: • вдавленный 185. К методикам рентгенологического исследования при заболеваниях щитовидной железы относятся: • рентгенография трахеи в прямой и боковой проекциях 186. К наиболее часто определяемым нормальным формам турецкого седла относятся: • овальная 187. К обызвествлениям нормальных анатомических образований черепа относятся все перечисленные ниже, кроме: • сосудистых сплетений 188. К признакам, патогномоничным для ушной холестеатомы относятся: • округлой формы костный дефект в аттико-антральной области 189. К рентгеновским признакам синдрома Моргани относятся: • утолщение внутренней костной пластинки лобной кости 190. К рентгенологическим симптомам аденоидов относятся: • дополнительная тень в носоглотке 191. К рентгенологическим симптомам врожденных черепно-мозговых грыж относятся все симптомы, кроме: • округлого дефекта височной кости 192. К рентгенологическим симптомам опухоли зрительного нерва относятся: • деструкция отверстия зрительного нерва 193. К рентгенологическим симптомам травм гортани чаще относятся: • перелом подъязычной кости 194. К рентгеносемиотике гнойных воспалительных заболеваний черепа относятся: • остеопороз и остеолиз с некротическим участком 195. К симптомам отосклероза относятся: • уплотнение костного лабиринта внутреннего уха с очагами разрежения

Осложнения

Какие же могут быть осложнения при дальнейшем развитии патологического новообразования в ухе?

- Увеличение в размерах и активное продуцирование токсических агрессивных веществ приводит к разрушению всех лежащих рядом костных тканей.

- Жидкость, выделяемая узелками, способна расплавить костные стенки канала лицевого нерва и вызвать его парез.

- Гнилостные процессы активно поражают соседствующие мягкие ткани, вызывая обширные абсцессы в них.

- При попадании токсической жидкости на кору головного мозга развивается менингоэнцефалит, который заканчивается летальным исходом.

Чтобы не допустить развития осложнений, важно вовремя обратиться к отоларингологу и строго выполнять его указания.

Лечение

Выбор методики лечения заболевания зависит от тяжести процессов, которые вызвало в органе слуха и соседних тканях образование узелков.

Консервативная терапия

В первую очередь специалисты санируют барабанную полость с помощью борного или салицилового спирта. Эти растворы очищают поверхность тканей от продуктов, выделяемых холестеатомой.

- Если у специалиста есть возможность добраться до узелков через имеющуюся краевую перфорацию мембраны, образования удаляют с помощью хирургической петли или путем прижигания нитратом серебра.

- Для ускорения заживления тканей применяется припудривание полости порошками борной кислоты и антибактериальных средств.

- Хорошо останавливает процесс развития холестеатомы вливание в барабанную полость протеолитических ферментов.

В результате длительной консервативной терапии у большинства пациентов отмечается положительная динамика. Прекращается гноетечение, кариозные участки костной ткани отторгаются, а мягкие ткани успешно рубцуются соединительной тканью.

Хирургическое вмешательство

Если консервативная терапия не помогает или у специалиста нет возможности удалить или прижечь узелки внутри барабанной полости, пациенту показано хирургическое решение проблемы. Такая методика лечения также выбирается при тяжелых осложнениях патологии: мастоидите, лабиринтите, остеомиелите и внутричерепных поражениях.

В ходе хирургической операции новообразования удаляются, а полость среднего уха тщательно санируется. В обязательном порядке производится пластика пострадавшей от длительного воспалительного процесса барабанной перепонки, при необходимости производится реконструкция или протезирование поврежденных слуховых косточек.